スノーボードが好きでよく雪山へ出掛けます。寒いゲレンデを滑っていると・・・ウェアに雪の結晶が付着しているのを見つけることがあるんです。そして、いつも思っていました・・・

雪の結晶って六角形でほんとにキレイだなぁ。

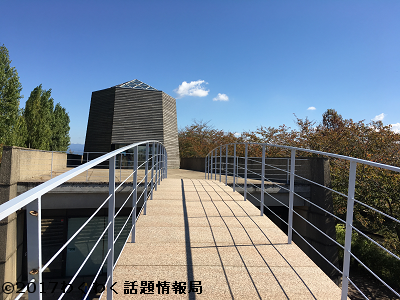

雪の結晶は六角形なんです

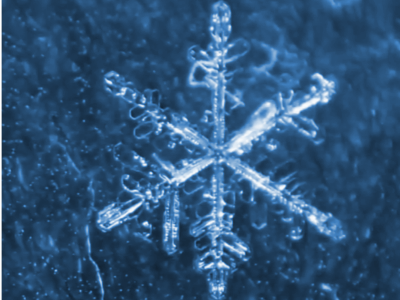

雪の結晶のサイズは1~2㎜程度あって肉眼でも観察できるのですが、拡大して観察するとより細かい部分まで観察できて楽しめるんです。

この記事では・・・とても簡単な雪の結晶の観察方法をご紹介しますので是非お試しください。

雪の結晶の雑学

雪の結晶の観察方法をご紹介する前に・・・観察をより楽しんでいただくために「雪の結晶の雑学」をご紹介します・・・ぜひお子様に教えてあげてくださいね♪

雪の結晶はなぜ六角形なの?

中谷宇吉郎 雪の科学館にて撮影しました♪

雪の結晶はひとつとして同じものが無いといいますが、上の写真を見ても分かりますが・・・すべて六角形なんです。

これは2つの六角形の結晶が、角度をズラして引っ付いたものなんです。

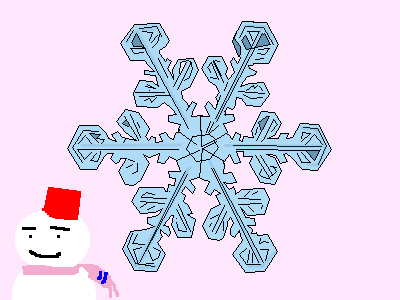

でも・・・なぜ六角形なのでしょう?なぜ五角形や八角形などにならないのでしょうか?

答えは・・・水の分子が固まる時に、ひとつの酸素の周りに3つの水素が結合するためだと言われています。

酸素の周りに3つの水素がそれぞれ120度の角度で結合するためなんです。

なるほど・・・360度の三等分、120度で結合するからなんですね。水の性質からそうなるのか・・・

難しいので私なりにGIFアニメにしてみました。

お分かりいただけたでしょうか・・・

それでは記事の本題です!

私が実践しているとても簡単な雪の結晶の観察方法です。

いえ、いえ、そんなことはありません、とても簡単な方法なので是非お試しください。

簡単な雪の結晶の観察方法

雪の観察をするために・・・用意するものが二つあります。

用意するもの

(1)黒いフリース

フリース生地なら手袋、セーター、帽子など何でもOKですが、体温が雪に伝わらないよう厚めの生地のものがおすすめです。

(2)ルーペ

100円ショップのもので十分です。倍率は10倍~15倍程度のものが売っていると思います。虫メガネでも観察できます!

観察方法

それでは観察してみましょう!手順はたったの2ステップです。

【手順1】手袋に雪が降ってくるのを待つ・・・

手袋に積もりました。

【手順2】ルーペをかぶせて観察します。

さぁ・・・覗いてみましょう(^^♪

こんな感じで雪の結晶が観察できるんです。

写真を撮るのが難しくて融けてしまいましたが、実際にはもっとくっきりキレイな結晶が観察できます。

観察の条件

残念ながらいつでも上の写真のような結晶が観察できる訳ではありません。雪の結晶ができるためには、上空の気温と水蒸気の量が決め手となります。

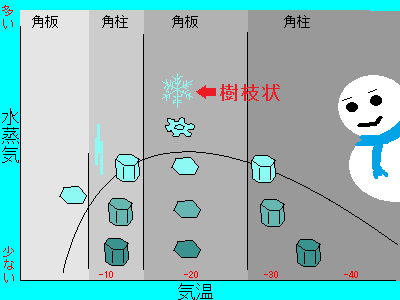

初めて人工の雪を作ることに成功した中谷宇吉郎先生は、雪の結晶の形が気温と水蒸気の量によって決まることを発見しました。

それを図にまとめたものが「中谷ダイアグラム」と言います。

中谷ダイアグラム

上図を参考していただければキレイな雪の結晶が観察できます。

素人の私たちには上空の温度や水蒸気の量なんて分かりっこないですよね![]() なので・・・

なので・・・

私の経験でのお話になりますが雪の結晶が観察しやすい条件をご紹介させていただきますね。

- 鼻が痛いくらいに寒い日

- 雲が厚くない日

- 風がない日

都会では観察できないの?

私は名古屋市に住んでいて年に数回は降雪があるのですが・・・都会で結晶を見るのは困難だと思います。

都会に降る雪は、空中に浮遊するホコリなどが付着したり、また山間部と違って地表温度が高いため降ってきてもすぐに溶けてしまうので結晶を観察するのは非常に難しいです![]()

しかしです!

山間部の樹枝状などの結晶は観察できないかもしれませんが、都会には都会の雪の個性があるように思えます。シャビシャビのフラッペのような雪かも知れませんが、それが都会に降る雪の個性なんだと思います。

中谷宇吉郎先生は「雪は天から送られた手紙」と言う名言を残されました。

この言葉の意味は「降ってくる雪を観察すれば上空の気象条件が分かる」と言う意味なのですが、実はもっと深い意味があるのでは?と勝手に、私はロマンチックに思っています^^;

石川県加賀市にある中谷宇吉郎雪の科学館の紹介です。概要、楽しみ方、併設する喫茶ルーム「冬の華」について、近隣スポットの情報など情報満載です。

皆さんも次に雪が降った時にはフリースの手袋とルーペを片手に「天からの手紙」の中身をしっかりと読み解いてくださいね。

うーん何だかくさいセリフになってしまいました![]()

記事:けいすけ