石川県加賀市の柴山潟の傍に「雪と氷」について学ぶことができる施設があります、それが・・・

中谷宇吉郎 “雪の科学館”です。

“雪の科学館”の入口です。

“雪の科学館”は、雪の研究で著名な“中谷宇吉郎先生”の功績を称えて作られた施設なのですが、「雪と氷」について学ぶことができる、とても楽しい科学館なんです。

この記事では、雪の科学館の概要(料金、アクセス方法など)、楽しみ方、隣接する喫茶ルーム「冬の華」、近隣スポットの順にご紹介します。

“雪の科学館”に行こうかどうか悩んでいらっしゃる方は、是非この記事を読んでいただいて、ご旅行の計画に取り入れてくださいね。ヨロシクお願いします![]()

Contents

雪の科学館の入館料

まずは“雪の科学館”の入館料をご案内します。お得な“割引情報”もありますよ![]()

入館料

一般 500円(20名以上の団体はひとり420円)、高齢者(満75歳以上)250円

※高校生以下は無料

お得な割引情報

“割引チケットサイトPassMe!”で電子チケットを購入すれば、入館料500円が420円になります。

割引チケットサイトPassMe!「中谷宇吉郎 雪の科学館」の購入ページです。

雪の科学館へのアクセス方法

中谷宇吉郎先生は、加賀市片山津温泉の出身で、生家は“雪の科学館”より南に1kmほど行った辺りだったんです。

そんな“雪の科学館”へのアクセス方法は、車・バス・タクシーのいずれかになります。

それぞれのアクセス方法をご紹介しますね。

車でのアクセス

北陸自動車道の片山津インターから約9分です。

![]() 駐車場はどんな感じ?

駐車場はどんな感じ?

駐車場は広々として十分なスペースが確保されています。もちろん無料です。

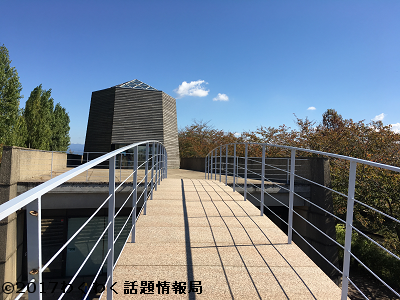

バスでのアクセス

加賀周遊バス CANBUSでのアクセスとなります。停留所No.24「中谷宇吉郎 雪の科学館」で下車します。

加賀周遊バス「キャン・バス(CANBUS)」の公式ページ

![]() バス停ってどこにあるの?

バス停ってどこにあるの?

“雪の科学館”入口のスグ前にありますので・・・科学館まで徒歩0分です。

![]() 主要な発着地からの所要時間は?

主要な発着地からの所要時間は?

→乗り場はJR加賀温泉駅南口から南へ150m左手(加賀市美術館の横)です。

②小松空港から小松空港線で約15分。

→乗り場は小松空港ターミナルのバス乗り場0番です。

※JR加賀温泉駅から出発する海まわり線でも“雪の科学館”へはアクセス可能ですが、所要時間が73分も掛かりますのでご注意ください。

![]() 料金は?

料金は?

1日乗り放題で料金1,000円となっています。

![]() そのほかは?

そのほかは?

CANBUS小松空港線は一日5往復なので、しっかり計画を立てて活用しましょうね。

タクシーでのアクセス

主要な発着地からの距離とタクシー会社をご案内しておきますね。

①JR加賀温泉駅から約5kmです。

②小松空港から約10kmです。

北陸さくら交通 相互タクシーのウェブサイト

そのほか雪の科学館の概要

中谷宇吉郎 “雪の科学館”のホームページ

【開館時間】

9時~17時(入館は16時半まで)

【休館日】

水曜日(祝日は営業)

【電話】

0761-75-3323

【住所】

石川県加賀市潮津町イ106番地

【マップ】

雪の科学館の楽しみ方

ここでは科学館の楽しみ方をご紹介します。主な楽しみ方は以下の4つです。

- 展示を楽しむ

- 実験を楽しむ

- 映画を楽しむ

- 散策を楽しむ

展示を楽しむ

館内の1階には、中谷宇吉郎先生の略歴や研究などが5つのゾーンに分けて展示されています。

- 宇吉郎のひととなりゾーン

- 雪の結晶ゾーン

- 氷の結晶ゾーン

- グリーンランドハワイゾーン

- 世界の中の宇吉郎ゾーン

私物、研究機材、映像展示など・・・宇吉郎先生のすべてが詰まっています![]()

雪の結晶ゾーンです!

実験を楽しむ

“雪の科学館”では雪と氷に関する実験を体験することができます。これが何といってもおススメです!楽しい♪ 今回、私たちは5つの実験を体験することができました。

- 人口雪

- 過冷却水

- ダイヤモンドダスト

- チンダル像

- 氷のペンダント

①人口雪

中谷宇吉郎先生は、1936年に世界で初めて人工的に雪を作ることに成功しました。ここでは、その実験の再現が見学できます。

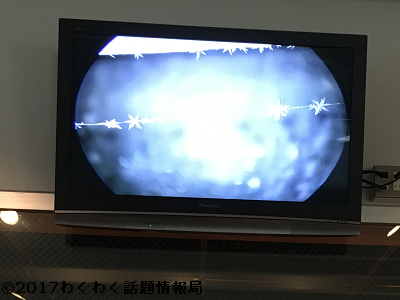

樹枝状の結晶を、肉眼とモニター画面で見学できます。

②過冷却水

水は0℃で氷になりますが、ゆっくりと均一に冷やされると0℃を下回っても水の状態を保つそうです。それを過冷却水と言います。この実験では、過冷却水の入ったペットボトルが一瞬にして凍る実験などを体験できます。

ペットボトルの実験は、ひとり1本ずつ実験させてもらえました。ペットボトルに衝撃を与えると![]() ・・・あっという間に凍ってしまうんです

・・・あっという間に凍ってしまうんです![]()

本当に、あっという間に凍るので・・・

動画を撮り損ないました![]() 実験後の凍ったペットボトルです(無念)

実験後の凍ったペットボトルです(無念)

![]() そのほかにも・・・

そのほかにも・・・

これも過冷却水が一瞬にして凍る実験です。

注がれる水がどんどん凍って上に伸びていきます。

③ダイヤモンドダスト

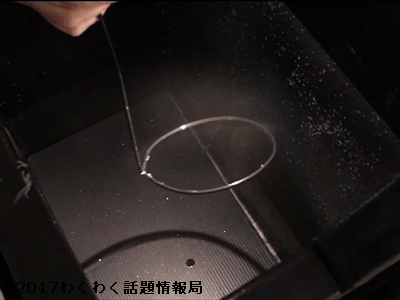

冷凍庫の中にダイヤモンドダスト(小さな氷の結晶)を発生させる実験です。冷凍庫に息を吹きかけたり、プチプチを潰したりすることによってダイヤモンドダストが発生します。

モニター越しに・・・

キラキラ光っている小さな粒が見えます。これがダイヤモンドダストだそうです・・・うーん・・・

そこで・・・

シャボン玉の膜が登場します!結晶がどんどん膜にくっつく姿がご覧いただけます・・・

23秒の動画です

ダイヤモンドダストが膜にどんどん付着していきます。

結晶が六角形だと言うことがよく分かります。

④チンダル像

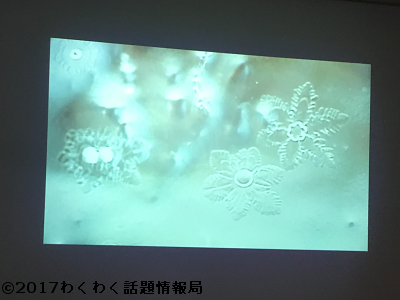

強いライトを氷に当てると、氷は表面だけでなく中からも溶け始めます。その時に氷の中に六角の花のような模様が現れるんです。これをチンダル像と言います。

チンダル像です♪

⑤氷のペンダント

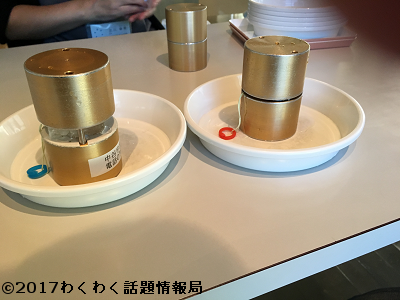

金属の鋳型に氷をはめ込むと、金属に熱を奪われて氷がどんどん溶けていきます。その仕組みを利用した氷のペンダントを作る実験ができます。

今回は、表面にビニールを貼ったものと、通常のものの二つ作っていただけました。(写真はビニールを貼ったほうの鋳型です)熱の伝わり方の違いを勉強できるそうです。

土台の上に氷を置いたら上から鋳物の蓋をします。すると・・・どんどん溶けだして、あっという間に完成です。

形の違う2種類のペンダントが完成しました!素敵です(^^♪

映画を楽しむ

2階の映像ホールでは、宇吉郎先生に関する映画 「科学するこころ・中谷宇吉郎の世界」が上映されています。

時間になると窓を塞ぐようにスクリーンが下りてきます。

映画の内容は、中谷宇吉郎先生の生涯や研究についてのドキュメンタリーでした。

散策を楽しむ

“雪の科学館”は、建築家の磯崎新氏により設計されました。

1931年7月23日大分県出身の建築家。東京大学、ハーバード大学の客員教授などを務め、各種国際コンペの審査員を担当することもある。

代表作に「ロサンゼルス現代美術館」「大分医師会館」「つくばセンタービル」「京都コンサートホール」などがあります。

“雪の科学館”は、遠くに霊峰“白山”を望む『柴山潟』の環境に溶け込むような設計になっています。そして建物には雪の結晶をイメージした六角形の塔が3つ設けていたりと、建物自体が美術館のようで美しいんです。

雪の結晶を模した六角形の塔のひとつです・・・光を取り入れるためにガラス張りになっています

映像ホールからの景色です。遠くに霊峰“白山”が見えます。

1階にある出窓です・・・壁に掛かった絵画のようになっています

建物の外周が小径になっていて歩いても楽しめます。

喫茶ルーム「冬の華」

実験と映画そして散策を満喫したあとは・・・ぜひ1階にある「冬の華」へ行ってみてください。オシャレな店内で“柴山潟の美しい眺望”と“美味しいケーキ&珈琲”が楽しめます![]()

1階の外れにある喫茶ルームです。手前に見える石は・・・先生の最後の研究の地「グリーンランド」から持って来たそうです。

“雪の科学館”に入館しなくても利用できます。

オシャレな店内からは・・・

白山と柴山潟が一望できます。

ケーキセットと・・・

抹茶プリンのセットをいただきました。とても美味しかったです~

お会計の際には入場券を購入したときに貰える50円割引券を忘れずに活用しましょうね。代金は割引券2枚を使って二人で1600円でした・・・ごちそうさま。

館の入口でスタンプを押して、“雪の科学館”を退場しました・・・とても楽しめました。

近隣スポットのご紹介

ここでは、“雪の科学館”の近隣にあるスポットを2つご紹介します。

- 足湯

- 浮御堂

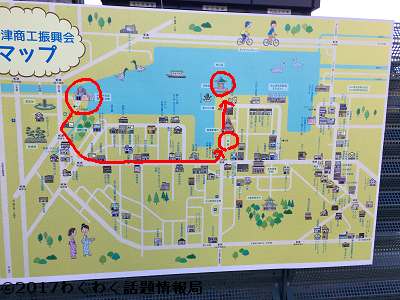

“雪の科学館”の真ん前に、こんな看板が出ているので・・・歩いて向かうことにしました。

位置関係はこんな感じです・・・左から科学館→足湯→浮御堂です。

20分ほどで・・・足湯「えんがわ」に到着です。歩くと思いのほか遠かったです。

源泉かけ流しで、蛇口から出るお湯は飲むこともできます。もちろん無料です。

足湯から歩いて3分ほど行くと浮御堂があります。参道が浮いているので怖いです

あとがき・・・

“雪の科学館”のご紹介でした。

今回は平日の訪問だったので・・・実験では解説員さんとマンツーマンのような状況で、時間的にとてもスムーズに参加できました。

休日に訪れる場合は、多少の時間的なロスが発生するかもしれません。しかし、この館の見どころは何といっても実験なので是非とも時間を確保して参加してくださいね。楽しいですよ。

それと・・・

“雪の科学館”は、はっきり言って、交通の不便なところにあります。しかし遠回りしてでも行く価値があると私は思いました。みなさんも可能であれば旅行の計画に付け加えてくださいね。それでは・・・

記事:けいすけ