大阪で育った私にとって節分と言えば・・・“豆まき”と“恵方巻き”、そして“鰯”でした。焼いた鰯を丸のまま一匹食べないといけないのですが、魚嫌いだった当時の私にとって、鰯を残さず食べる切るのは至難の業でした![]() ぐぬぬ

ぐぬぬ

ところで・・・・

節分になぜ鰯を食べるのでしょう?

また私の住んでいた地域では柊(ひいらぎ)の枝に鰯の頭を指して玄関先に飾っていたのですが・・・

その柊鰯って何なのでしょうか?

何とも不気味な柊鰯です![]() ヒェ~

ヒェ~

その疑問に楽しいイラストを添えてお答えいたします。是非ご覧くださいね。

節分にはなぜ鰯なの?

節分はその言葉の通り季節の分け目となる日です。昔から季節の変わり目には“邪気”が生じると考えられていました。

邪気・・・

そう・・・鬼のことです。

その恐ろしい鬼たち・・・実は・・・

鰯の臭いが大嫌いなんだそうです。

なので節分には、たっぷり脂がのった鰯を焼いて、大量の煙を出せば、鬼が家に近づかないと考えていたそうです。

邪気退散!

また節分に鰯を食べるのは、“鰯を食べて体の中から邪気を追い出す”との考えから行われています。ちなみに節分に鰯を食べる風習があるのは西日本が中心なんだとか・・・。

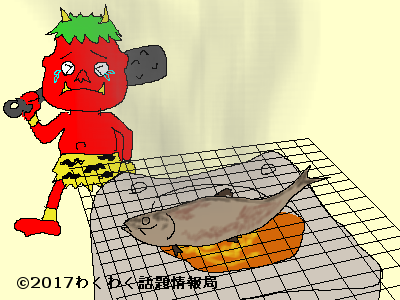

そんな邪気を払うと言われる鰯ですが、食べる以外にも魔除けとしても用いられていました。それが柊鰯(ひいらぎいわし)です。しかしその風貌は子供の私にはかなり衝撃的でした![]() コワイ~

コワイ~

柊鰯(ひいらぎいわし)とは?

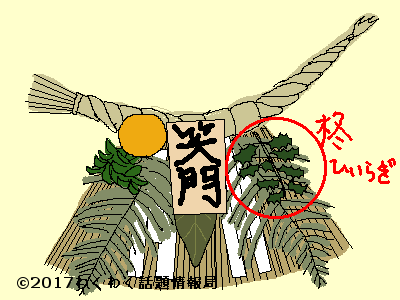

最近ではほとんど見かけなくなりましたが、柊鰯と言う魔除けを飾る風習があります。焼いた鰯の頭に柊の枝を突き刺して玄関先に飾っているんです。

柊鰯(ひいらぎいわし)

小学生の頃、通学路に飾っているお屋敷があったのですが・・・不気味で怖かったです![]()

そんな柊鰯の風習にはどのような意味や由来があるのでしょうか?

柊鰯を飾る意味とは?

まずは、柊鰯を飾る意味をご紹介しますね。柊鰯を飾るのは・・・

・・・との意味があるそうです。

なんだか・・・

鬼が可哀そうにも思えますね。

柊鰯を飾る由来とは?

続いて柊鰯の由来についてご紹介します。

土佐日記に中に『こへのかどのしりくべなはのなよしのかしらひひらぎらいかにぞとぞいひあへなる』との一節があります。

なよし=ボラ

ひひらぎ=柊

現代語に訳すと・・・

「門に飾ったしめ縄に柊とボラの頭を突き刺したものを飾った」となり鰯ではありませんが平安時代にはすでに現代と同様の風習があったことがわかります。また江戸時代の浮世絵などにも柊鰯が描かれています、そういった点から見ても柊鰯は広く普及していたと考えられます。

伊勢神宮で現在でも売っている“しめ縄”に土佐日記の一節の名残があります。

伊勢神宮のしめ縄

柊鰯を飾る期間

私の住んでいた地域では1月15日頃から節分の翌日(2月4日)までと言われていましたが、地域によっては年中外さずに飾る地域もあるそうです。

柊鰯の処分方法

神社がお焚き上げしてくれる地域もあるそうですが、無断で奉納して野良猫やカラスに荒らされては大変です。白紙に包み、塩で清めて可燃ごみで処分すれば良いそうです。

大阪で生まれ育った私が昔からずっと続けている恵方巻の食べ方をご紹介します。

あとがき・・・

今回この記事を書いて、柊鰯に大変興味を持った私ですが、賃貸マンション暮らしのため柊鰯を飾ることは難しいです。

私と同じ境遇の方々へ・・・都会暮らしにアレンジされた柊鰯の商品を見つけましたのでご紹介しますね。

Amazonページのリンクです。

これなら年中飾っていても良さそうですね。こんなの効果あるの?と思われる方・・・「鰯の頭も信心から」とも言います。信仰していれば尊いものに見えてくるかも?

記事:けいすけ