5月5日(こどもの日)に食べるものと言えば「ちまき」と「柏餅」ですよね。その中でも今回は「柏餅」のお話です。

大阪で育った私にとっては、柏餅の葉っぱは食べなくて当然の存在なのですが、これって全国的に当たり前の話ですよね!?しかし小耳に挟んだのですが、稀に葉っぱも一緒に食べる方がいらっしゃるそうなんです。あれま!?

果たして柏餅の葉っぱは食べるものなのか?食べないものなのか?独自にリサーチをして結論を出しました。どうぞご覧ください「柏餅の葉っぱ食べる食べない問題に終止符を・・・」です。

Contents

柏餅の葉っぱは食べる?食べない?

いきなりですが私の結論です。

「柏餅の葉っぱは食べないもの」

・・・とさせていただきます。

結論に至った理由①

馴染みの和菓子屋さん(〇雀庵さん)に単刀直入に質問してみました。

やはり丹精込めて作った柏餅です、おいしく食べてほしいってことでしょうね・・・失礼しました。

ちなみに・・・かしわの葉っぱは自分で取りに行ったりするのではなく、業者から冷凍したものを仕入れていると教えていただけました。

結論に至った理由②

とはいえ・・・やはり食べもせずに結論を出すなんて乱暴ですよね。なので・・・

実際に食べてみました。

喉を通らないってことは体が拒否してる証拠ですよね、ひと口で断念しました。

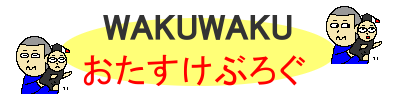

種類によっては意外と食べやすい柏餅の葉もありましたが、お世辞にも美味しいとは言えません。それに葉は柔らかくてもやはり葉脈の部分だけは喉を通りませんでした(-_-;)

結論に至った理由③

もしかしたら地域よっては食べるのでは?(葉っぱごと食べると福が来るなんて言ったりして・・・)なんて考えて親族や知人、奥さんの姉妹の関係者などに聞いたり、ネットでそういった情報が無いかリサーチしました。

しかし、地域性やそういった信仰などは一切見つけることができませんでした。

以上が結論に至った理由です。

続いて・・・

(おまけ情報)柏餅をかしわの葉で包む理由をご紹介しますね・・・

柏餅をかしわの葉で包む理由とは?

前出の和菓子屋さんに伺ったお話をいま一度まとめますが、柏餅をかしわの葉っぱで包む理由は主に以下の4点だそうです。

①香りづけ

葉っぱと一緒に蒸しあげることで良い香りがお餅に付きます。

②縁起担ぎ

かしわの葉は新芽が出るまで古い葉が落ちません。その姿に「子供が生まれるまで死なない=子孫繁栄」との願いを込めてかしわの葉が使われています。

③殺菌効果

かしわの葉には高い殺菌効果があり、冷蔵庫や防腐剤などなかった時代にはお餅が痛むのを防いでくれていました。

④乾燥防止

現在でいうラップのような役割です。乾燥から防いでくれるのでいつももちもち柔らかいお餅が食べられるのです。

そのほか 柏餅に関する雑学

サルトリイバラの柏餅

西日本ではサルトリイバラの葉で包んだ柏餅がよく見られます、これは西日本では柏の葉が入手困難なため代用品としているそうなんです。

しかし!実はこれまったく逆の話なんです。

江戸時代以前はサルトリバラで包んだお餅が主流だったのですが、江戸ではサルトリイバラの葉が入手困難なため柏の葉で代用したんだそうです。

現在では海外から柏の葉が輸入されるため、全国各地で柏の葉の柏餅が食べられるようになりました。

柏餅の評判はイマイチだった?

江戸で誕生した柏餅、しかしサルトリイバラなどの葉で包んだ柏餅(シバモチと言います)に慣れていた人々に評判はイマイチだった。そこで柏の葉が新芽が出るまで落ちないことに目をつけ「子孫繁栄」を宣伝文句に普及させたそうです。

人工の葉を食べてしまった

2008年の出来事、三重県の小学校で給食に出されたフィルムの葉で包まれた柏餅をそのまま剥がさずに食べてしまう事故がありました。原因は包装に「天然葉を使用」と書かれていたため。健康被害が報告されなくてよかった・・・

あとがき・・・

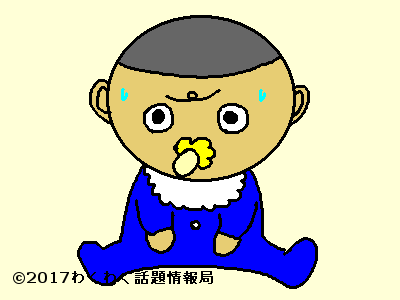

柏餅の葉っぱは十分な殺菌処理をしてあって、食べても問題は無いらしいです。

しかし職人さんが丹精込めて作ってくれた柏餅です。職人さんへの尊敬の念を込める意味でも、職人さんがお勧めする食べ方で(葉っぱは取って)美味しくいただくのが正しい食べ方かなと思います。

それによくよく考えると子供の日の象徴のような柏餅です。

子供が葉っぱごと食べて喉を詰まらせたりしては大変ですもんね、やはり葉っぱは取って美味しく召し上がりましょうね(^^)/

記事:けいすけ