誰もが一度は聞いたことのあるおなじみの昔話ですよね。「海の底にある竜宮城」「玉手箱の煙で老人になる」どちらもインパクトがあって一度聞くと忘れられません。

ところで・・・

慣れ親しんだお話にしては、教訓の意味がわからないって人も多いのではありませんか?

そこで・・・この記事では浦島太郎の「オリジナルの絵本」「教訓の意味」「省略された結末」の3つをご紹介しますね。

それでは、さっそく浦島太郎の絵本からお伝えします~

浦島太郎の絵本

むかしむかしのお話です。

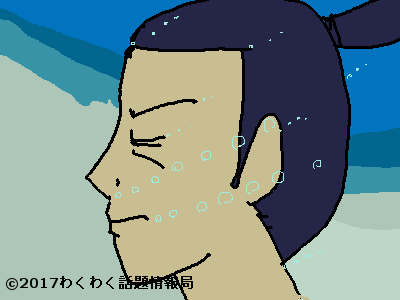

海辺の村に、ひとりの若い漁師が暮らしておりました。彼の名前は「浦島太郎」、一緒に住む両親を養うため真面目に働く心の優しい若者です。

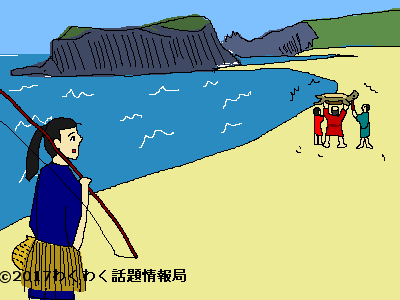

ある日のこと、太郎が浜辺を歩いていると子供たちが騒いでいます。何だろう?太郎が近づくと、子供たちがカメをイジメているのでした。

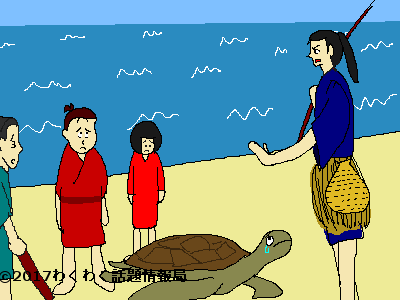

「やめなさい!カメが可哀そうじゃないか?」太郎のその言葉に、子供たちは不満げです。「ぼくたちが捕まえたカメだよ!構うものか」なるほど…じゃあ、

「このお金でカメを譲ってくれないか?」お金を見て子供たちは大喜びです。「お兄さん、ありがとう」子供たちは走り去っていきました。

太郎はカメを水辺まで運んで逃がしてやりました。「もうこの浜に来てはいけないよ」

翌日・・・

「浦島サン・・・」

どこからか太郎を呼ぶ声がします。しかし…辺りを見渡せど誰もいません。気のせいかな?

「浦島サン・・・」

「ん⁉」なんと、昨日のカメが呼んでいるのでした。

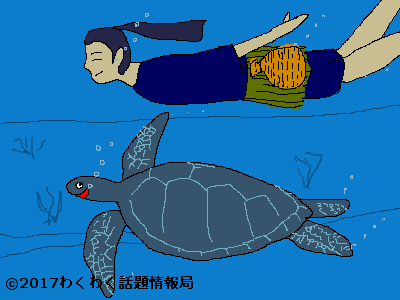

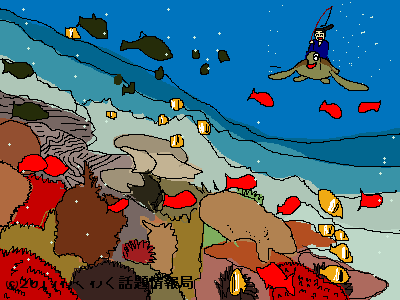

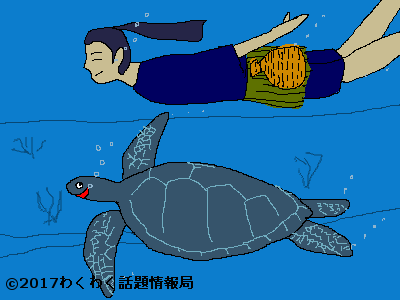

流暢に話すカメに言われるまま、太郎はカメの背中にのりました。何でも昨日のお礼に竜宮城に招待したいと言います。

「潜るので、少し息を止めていて下さいね」ざぶーーーん…カメは太郎を乗せたまま海へと潜りました。

(そろそろ息の限界だ・・・) 太郎がカメの甲羅をギュッと握りしめると、カメが言いました「もう息をしても大丈夫ですよ」 太郎が“恐る恐る”呼吸をすると、不思議なことに水の中なのに呼吸ができるのでした。

カメはさらに深く潜って行きます。サンゴ礁の周りには赤、黄、緑など色とりどりの魚が泳いでいます。美しい景色に、太郎の心はすっかり奪われていました。

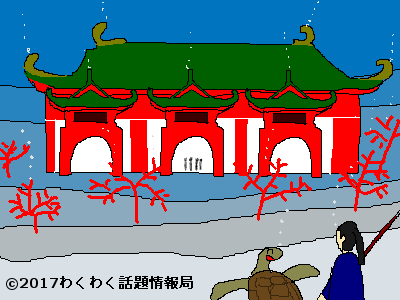

「竜宮城に着きました」カメが泳ぎをやめたその先には、赤い柱と緑の屋根が特徴的な、それは見事な御殿が建っていました。

さぁ行きましょう。並んで泳ぐ太郎にカメが言います「入り口で乙姫さまがお待ちです」

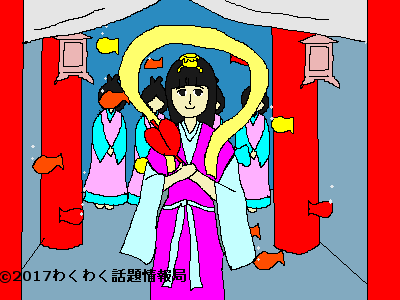

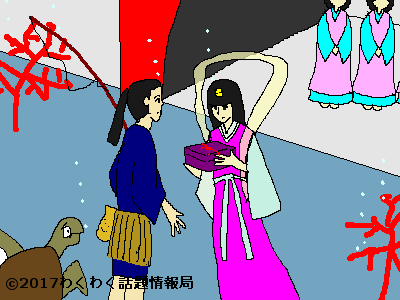

竜宮城に入ると、とても美しい娘が出迎えてくれました。娘は、乙姫だと挨拶をして、続けて礼を述べました、「浦島太郎さま、カメを助けていただきありがとうございます」

竜宮城の奥へと導かれた太郎は、盛大なもてなしを受けます。お膳の上には見事なご馳走が並んでいます。そして乙姫さまのお酌で注がれる酒は、とても高貴な味わいです。

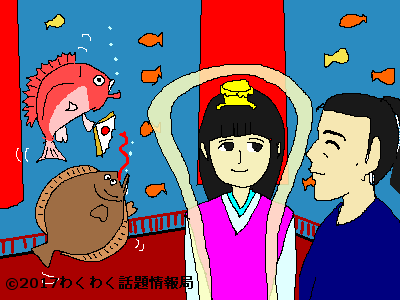

音楽に合わせてタイやヒラメが舞踊ります。まるで夢のように楽しくて、太郎はすべてを忘れてしまいそうでした。乙姫さまは、そんな太郎の様子を、満足げに見つめていました。

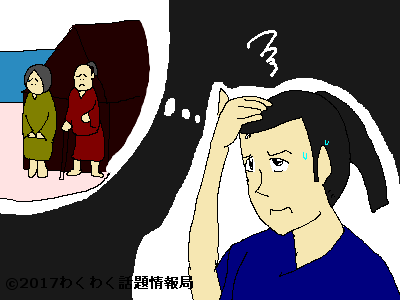

宴は昼夜問わず繰り返されました。太郎にはもう何日経過したのか、いや、これが夢か現実なのかさえ、わかりませんでした。ただ片時も頭から離れないことがひとつだけあります、それは…

両親のことです。漁に出られない父と、それを看病する母、ふたりが無事に過ごしているとは思えません。思いは日ごとに強くなり、ついに太郎は帰る決心をします。

「地上に帰りたい」乙姫さまを悲しませると思いずっと我慢してきた言葉を、太郎は伝えました。

太郎の言葉を聞いてから、乙姫さまはまったく話をせず、ずっと俯いたままでした。しかし、ついにお別れのときになって口を開きました。

「もしもの時のためにこの玉手箱を持っていきなさい」「でもおじいさんになるまでは…」

「決して玉手箱を開けてはいけません」

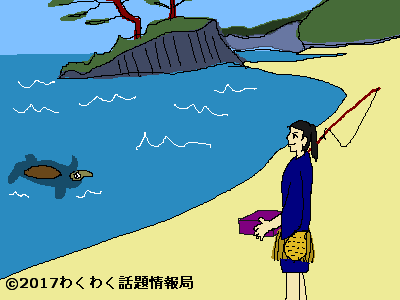

地上へ戻った太郎は、カメに別れを告げ家へ向かいます。見慣れた浜辺のはずですが…あれ?こんな景色だったかな?

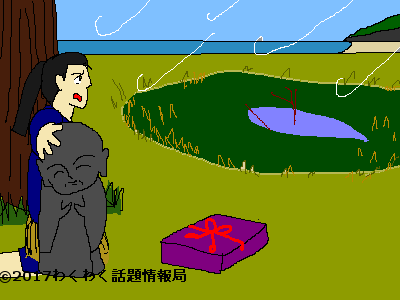

懐かしいお地蔵さまを見つけて太郎は駆け寄ります。しかし…

「い、家が無い⁉」

どうしたことでしょうか?その場所には、家などずっとなかったかのように、荒れ果てた土地となっているのでした。

その後・・・何日もさ迷い歩いているうちに、太郎は「この世界が彼の暮らしていた時代の何百年もアトの世界」だと知ります。 なぜ? 何度も考えましたが、その理由など、太郎にわかるはずがありません。

歩き疲れた太郎は、気が付くと、カメと出会った浜に戻っていました。そして絶望に包まれて泣いていました。

「決して開けてはいけない」乙姫さまとの約束でしたが、生きる希望を失った太郎には、そんな約束は関係が無くなっていました。

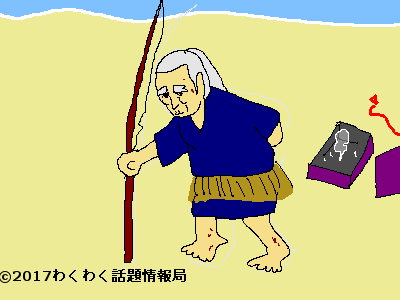

意を決して、太郎は玉手箱の蓋を開けました。すると…

もくもくもく・・・玉手箱から煙が立ち昇り、太郎を包み込みます。

煙が消え去ると・・・・太郎の姿はどこにも見当たりません。そこには年老いた男性がひとり立っているだけです。老人は足元がおぼつかないのか、とぼとぼと歩いていました。

その後、老人はどこかへ去っていきました。

浜辺には、今日も繰り返し波が打ち寄せています。

おしまい。

浦島太郎の教訓の意味とは?

このお話の教訓にはどのような意味あるのでしょうか?みなさんもご存知だと思われますが、一般的に以下の2つだと言われています。

①良い行いをするといつか良い事として自分に返ってくる

②約束を守らないと報いを受ける

でも・・・

・・・と思いますよね。

現在、私たちが知っているお話は、明治29年に巌谷小波(いわやさざなみ)氏が書いた「日本昔噺」の中にあるお話が広まったものです。

しかし、それ以前にも浦島太郎のお話は「日本書記」をはじめ、いろいろな文献に登場しています。しかも話が違うんです。

その一つ、室町時代に書かれた「御伽草子」に出てくるお話をご紹介します。

省略された結末とは?

浦島太郎のお話が「カメを助けた恩返し」のスタイルになったのは、御伽草子からだと言われています。そのお話は、私たちの知っているお話と決定的に違う点があります。それが浦島太郎が老人になった後の続きがあることなんです。

それでは・・・その続きをご紹介します。

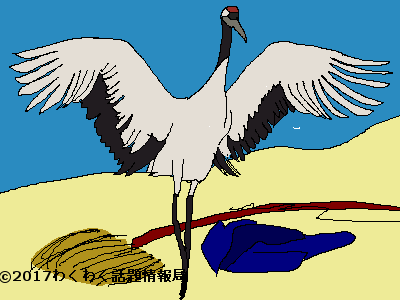

太郎は玉手箱の煙で、おじいさんになってしまいました。そのあと…

ツルに姿を変えました。「なぜツルなんかに?」太郎は、頭が混乱するなか、大空へと飛び立ちます。そして大空を飛びながら気づきました、

そうか!竜宮城と地上では時間の流れが違うんだ。本来なら、私は死ぬはずだったが、乙姫さまのおかげで、“千年の命を持つツル”に生まれ変わり、生き続けることができたのだ。

その後・・・太郎のもとに、カメに姿を変えた乙姫さまが現れて、ふたりは再会を果たします。ふたりは夫婦として結ばれて末永く幸せに暮らしたということです。

おしまい

「織姫と彦星の七夕物語」です。オリジナルのイラストをたくさん添えて絵本風にお届けします。これを読めば、7月7日の七夕がより趣深く過ごせます。

金太郎のお話をご存知ですか?クマと相撲をする場面は浮かんでも、ストーリーは思い出せないのではないでしょうか?この記事で思い出して下さいね。

あとがき・・・

省略された結末はいかがでしたか?

浦島太郎がツルに、乙姫さまがカメに変身するなんて、まさかの展開ですよね。しかも二人は夫婦になって幸せに暮らすのですから、御伽草子のお話では、「②約束を守らないと報いを受ける」の教訓が当てはまりません。

なので・・・私の考えをまとめると・・・

単なるハッピーエンドのラブストーリーだった!

そう思うのですが・・・みなさんはどう考えますか?

ところで・・・巌谷小波(いわやさざなみ)氏は、なぜ結末をカットしたのでしょうか?

実は・・・子供向けのお話に書き直すときに「約束は破ってはならない」と言う教訓を子どもたちに伝えるために、敢えて結末をカットしたそうなんです。

巌谷氏のおかげで、安心して浦島太郎のお話が子供たちと楽しめるのかも知れませんねぇ。心より感謝いたします。

記事:けいすけ

でも、、、何も言わずに浦島太郎を長居させ、もう二度と自分の家族と友人に会えないようにさせた織姫、最低だなwそれと一つ言わせてくれ、それが報いって言われても、罪と報いのバランスが悪すぎる! それにもう玉手箱しか何も残っていないのに開けないわけないだろ!まったく….織姫め…..

乙姫な

助けてもらった本人(亀)も策士やね

救ってもらったのに…

恐らく最初に助けた亀は乙姫だったんだろう。自分を救ってくれた浦島に恋をするのは不思議なことではない。しかし常世を生きる乙姫は現世で彼と彼の両親と同じ時を過ごすことはできない。恋をしてしまった乙姫は彼の両親を見捨ててでも夫婦になりたかった。かと言って地上に戻りたいと言う浦島を引き留めれば、引き留める理由を疑われてしまう。そこで盛大な宴と自らを使って時間を稼ぎ、地上に未練(両親)がなくなるのを待った。そして浦島に一度現実を見せ、自分の十分の一とはいえ、人とは暮らせぬ寿命を持たせ、耳元で囁くのだ。

「さあ共に暮らしましょう。もうあなたには私しかいないのだから」

この話、省略した内容で残ってきたのには理由があると思う。要するに良いことをしたとつけあがってはいけないということ。

そしてそのために調子に乗って現実を見失っていると、ふと我に返った時に既に自分は老いてしまっているということだと思う。

玉手箱は実際の現実に目覚めることなんだと思う。つまり彼は良いことをしたという気持ちに気分を良くして「まさに溺れた」結果、現実を見失ってしまったのではないか。情けは人の為ならず。溺れてはいけないというキツいお灸になったのではないかと。

心優しい人と思われる人がエゴに捉われて陥る罠に思えます。本来ならお金で買収などせずにカメをいじめてはいけないと懸命に諭すべきだったのでしょう。

人生は辛いものですね。