火男(ひおとこ)のお話です。

おじいさんは山で芝刈りをしている最中に穴を見つけました。おじいさんが穴を塞ごうとすると、中から若い娘が出てきて穴の底へ連れていかれます。そこで『火の神さま』に会ったおじいさん、帰りにもらった土産から飛び出してきたのは果たして?

火男の昔話が、オリジナルのイラストがいっぱいの絵本で楽しめます。ひょっとこの由来を知ることができますので、お子さまと一緒に読んで下さいね。そして最後には、このお話から得られる教訓をご紹介します。それでは、はじまり、はじまり~

火男の絵本

むかしむかしの話です。

あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんはとても真面目な働き者で、今日も朝から山へ芝刈りに出かけるところでした。しかし・・・

おばあさんはろくに働きもしない怠け者。そのうえともて欲深い人間で、いつもお金のことばかり考えていました。

「ふぅ~、これで3日分は何とかなりそうだ・・・」そろそろ芝刈りの作業が終わって、おじいさんが家に帰ろうとした時のことです・・・

茂みの中に【大きな穴】が空いているのを見つけました。(こんな穴の中には邪悪なものが住んでいるに違いない・・・)そう考えたおじいさんは、芝を使って穴を塞ぐことにしました。

穴を塞ごうとしたその時・・・ひょい・・・芝が吸い込まれるではないですか⁉

おじいさんが穴をのぞき込むと、穴の奥から‟芝がほしい”と声がします。「芝がほしいのか?」おじいさんが問いかけると、また声がします。‟うん、もっとほしい”

おじいさんが芝を穴に入れようすると・・・穴が一気に芝を吸い込み始めました。どんどん、どんどん吸い込むものだから、結局、この日集めた芝すべてが無くなってしまいました。

おじいさんがあっけに取られて座り込んでいると・・・穴の中から若い娘が出てきました。「おじいさん、こんにちは。芝をどうもありがとう」

若い娘は ‟お礼がしたい” と、おじいさんを穴の中へ招きました。入口は小さな穴でしたが、中はとても広く、そしてどこまでも深い穴でした。(穴の底の方が、何だか燃えているようだ・・・)

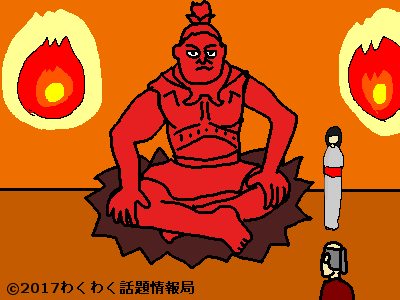

「うわー、すごい」 穴の底に到着すると・・・そこは燃えさかる火の海でした。とても立派な御殿があって、娘によると『火の神さま』が住んでいるそうな。

娘に導かれ御殿に入ると『火の神さま』がいらっしゃって、芝を差し上げたことをたいそう喜ばれました。

芝のお礼として、おじいさんは盛大なもてなしを受けました。そして帰るときには土産まで持たせてくれました。

「この土産は、たいそうな価値を生むお宝らしい」そう言って土産を渡すと、おばあさんも大喜びです。「早く開けましょう、早く開けましょう」おばあさんが急かすので、おじいさんが風呂敷を広げました。すると・・・

風呂敷から出てきたのは【小さな子ども】でした。これには二人ともビックリ!!

お金を期待していたおばんさんはガッカリです。しかしおじいさんは【火の神さまから授かった子供】だとして喜びました。そして子どもに『火男(ひおとこ)』と名付けて大事に育てました。

『火男』はとても変わった子供で、しゃべったりもせず、いつもヘソばかり掻いていました。

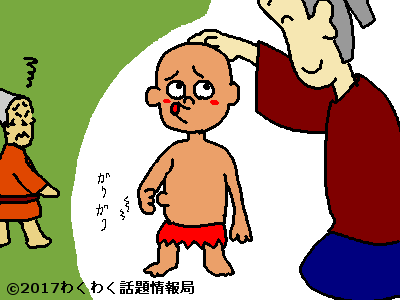

ヘソを掻くのを止めようとしても、目を離すとすぐに‟カリカリ”と掻いているのでした。そのため・・・

ついに『火男』のヘソは腫れあがり「うーん、うーん」と苦しみだしたのです。あまりにも苦しむその姿を見て、おじいさんは、手にしていたキセルで『火男』のヘソをポンと叩いてみました。すると・・・

なんとビックリ!! ヘソから【小判】が飛び出しました。そのおかげか、少しばかりヘソの腫れは治まり、『火男』の苦しみも消えたようでした。

『火男』が苦しむたびにキセルでヘソを叩きました。するとヘソの腫れが治まり、『火男』の苦しみも消えました。おじいさんは、『火男』の様子を伺いながら「一日に三回だけ」と決めて、キセルでヘソを叩きました。

一日に三枚の小判が手に入るようになって、ふたりは金持ちになり、大きな屋敷に住むようになりました。しかし強欲なおばあさんは、もっともっと小判を手に入れたいと思うのでした。

おばあさんは、おじいさんの留守を狙って『火男』にもっと小判を出させようと考えました。(ヘソを強く叩けば、もっとたくさんの小判が出てくる筈・・・) おばあさんは、背中にキセルを隠しながら『火男』に忍び寄ります。

「えいっ!!」おばあさんが力任せに振り下ろしたキセルを、‟ひょい”と『火男』がかわしました。

家中を逃げ回ったすえ、ついに『火男』はかまどの前にまで追い詰められてしまいました。「少しおヘソを叩かせておくれ」 しかし、その時・・・

かまどの火が真っ赤に燃え盛り『火男』は招かれるようにかまどの中へ入って消えてしまったのです。

かまどから物凄い勢いで煙が噴き出しました。『火男』は『火の神さま』のところへ帰ってしまったのです。

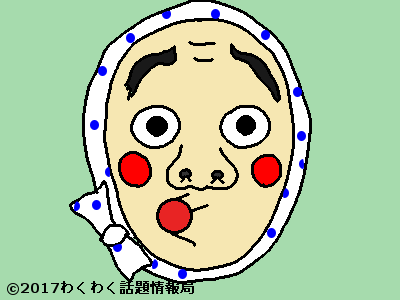

『火男』が居なくなったことを、とても悲しんだおじいさんは、『火男』のかわいらしい顔を思い出しながら【お面】を彫りました。

おじいさんは完成したお面をかまどの前に吊るして、それを見るたびに『火男』のことを思い出して過ごしました。このお面に見守られて、おじいさんの家はその後も栄えたそうです。

【かまどに『火男』の面を吊るすと家が繁栄する】その風習は、家々に伝わっていきました。そして伝わるうちに『火男(ひおとこ)』がだんだん訛って『ひょっとこ』に変わり、現在に至るそうです。

おしまい。

あとがき・・・

『火男』のお話でした。

『ひょっとこ』の語源には諸説あり、ご紹介した『火男』が訛った説もあれば、お面の口元が『徳利』の形に似ていることから、「徳利じゃないよ」との意味で『非徳利』が訛ったとの説もあります。

またご紹介したお話では、地の底で会ったのは『火の神さま』でしたよね、でもバージョン違いの話では『白いひげの翁(おきな)』だったりもします。

その他にも、地域や家庭などにより「知っているのと違うよ」と思われるかも知れませんが、何卒ご了承のほどをお願いいたします。

それでは最後に・・・『火男』のお話の教訓とは何か?を考えてみます。私の考えではこの話には二つの教訓があります。

①人に親切にすると、良い事として自分に帰ってくる。

②強欲な人間は、大切なものを失う。

私としては、真面目なおじいさんが『火男』を失って悲しむのが、どうも納得できませんが・・・教訓はこの二つだと思います。子供にもしっかり教えてあげてくださいね。

それでは・・・

記事:けいすけ