いきなりですが・・もし子供にこんな質問をされたらどうします?

シンプルに「織姫と彦星が1年に1度に会う日で、短冊に願い事を書いて笹につるす日よ」なんて回答でもOKだと思います。

でも折角なら、七夕の「由来」や「意味」をしっかりと教えてあげたいですよね。そこで…

七夕の由来や意味を分かり易く解説します!!

この記事では、七夕の由来や意味について、オリジナルのイラストをたくさん使って、わかり易く解説します。

七夕の由来や意味とは?

![]() ♪ 笹の葉さ~らさら・・・♪

♪ 笹の葉さ~らさら・・・♪

子供の頃…この「たなばたさま」を歌いながら、願い事を書いた短冊を笹に吊るし、星にお祈りをしたものですよねぇ。

地域によって違いはあるかも知れませんが、みなさんも同じような経験をお持ちだと思います。そんな・・・七夕の由来や意味をご紹介します。

![]()

![]() 七夕の由来には諸説ありますが、もっとも有力な説をご紹介すると・・・

七夕の由来には諸説ありますが、もっとも有力な説をご紹介すると・・・

- 織姫と彦星の七夕伝説

- 乞巧奠(きっこうでん)という行事

- 棚機(たなばた)という行事

この3つが合わさって現在の七夕になったと言われています。

えらく難しい言葉だなぁ・・・

1.織姫と彦星の七夕伝説

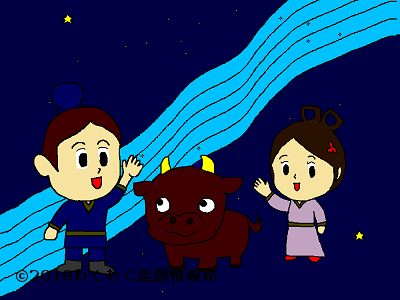

![]() 七夕伝説

七夕伝説 ![]() といえば、おそらく誰もが一度は聞いたことのあるお話だと思います。織姫と彦星が年に一度しか会えないストーリーはロマンチックですよね。

といえば、おそらく誰もが一度は聞いたことのあるお話だと思います。織姫と彦星が年に一度しか会えないストーリーはロマンチックですよね。

だけど…子供たちはきっとこんな疑問を持つのではないでしょうか…

天の神さまには「織姫」という“機(はた)織り”が上手で働き者の娘がいました。年頃になった織姫は、天の神さまのめぐり合わせで、「彦星」という“牛の世話”が上手で働き者の若者と結婚することになります。

しかし…結婚後、二人はお互いに夢中のあまり仕事をしなくなり、天の神さまの怒りを買います。そして罰として天の川の西と東で別々に暮らすように命じられます。

彦星と別れてから、織姫は泣いてばかりです。困った天の神さまは、二人が真面目に働くことを条件に7月7日だけ会うことを許します。

それから二人は以前のように一生懸命に働くようになりました。

そして7月7日、年に一度の再開を果たすのでした。

ところがその日に

おしまい

二人がなぜ年に一度しか会えないか分かりましたよね![]() ?

?

このお話には2つの教訓があります、それは…

- 怠けていると罰を受ける

- 一生懸命に頑張れば報われる

子供の勉強にもあてはまる教訓ですよね…しっかりと伝えてあげてね。

ところで・・・

こんなロマンチックなお話がどうして生まれたの![]()

![]()

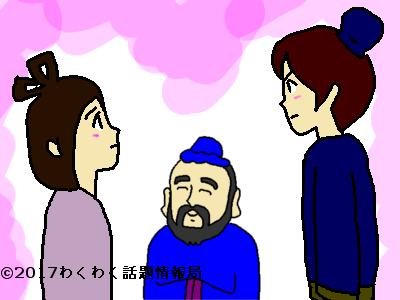

![]() 七夕伝説は中国で誕生しました。

七夕伝説は中国で誕生しました。

ご存知の方も多いと思いますが…七夕伝説に登場する「織姫」と「彦星」は、天体に実在する星です。

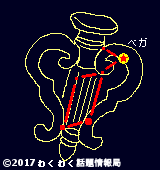

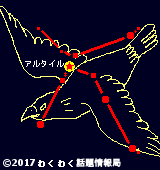

織姫は“こと座”のベガで「養蚕や裁縫を司る星」

彦星は“わし座”のアルタイルで「農業を司る星」

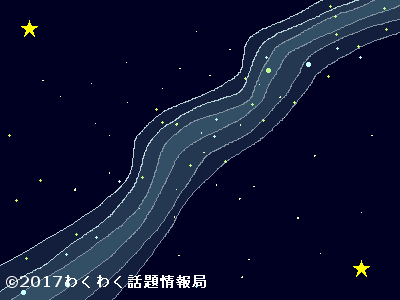

旧暦の7月7日の夜に、この2つの星が天の川をはさんで最も明るく輝くため、七夕伝説が作られたと言われています。

お話が作られた年代には諸説ありますが、一世紀頃にはすでにあったのではないかとも言われています。

二千年近くも語り継がれているお話なのですね!![]() スゴイ

スゴイ

![]() そして・・・七夕伝説は中国のある行事とミックスされるんです。続いてご紹介しますね。

そして・・・七夕伝説は中国のある行事とミックスされるんです。続いてご紹介しますね。

2.乞巧奠(きっこうでん)

七夕の飾りつけをしているときに・・・ふと、こんな疑問を持った経験はありませんか?

乞巧奠は、七夕伝説が誕生する以前から、中国で行われていた、裁縫の上達(巧)を願う(乞)行事です。

もともと七夕伝説とは無関係でしたが、「織姫と彦星の再会を願う」と「裁縫の上達を願う」の「願う」という共通点から結びつき、7月7日に行われるようになったんです。

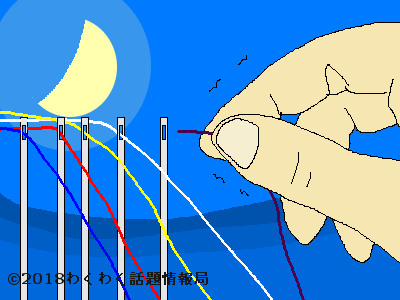

女性たちは、織姫にあやかろうと、月明かりのもと針に糸を通して裁縫の上達を願いました。

![]() 織姫が機織りの女神さまだったことも、七夕伝説と乞巧奠を結び付けた要因なんですよ。

織姫が機織りの女神さまだったことも、七夕伝説と乞巧奠を結び付けた要因なんですよ。

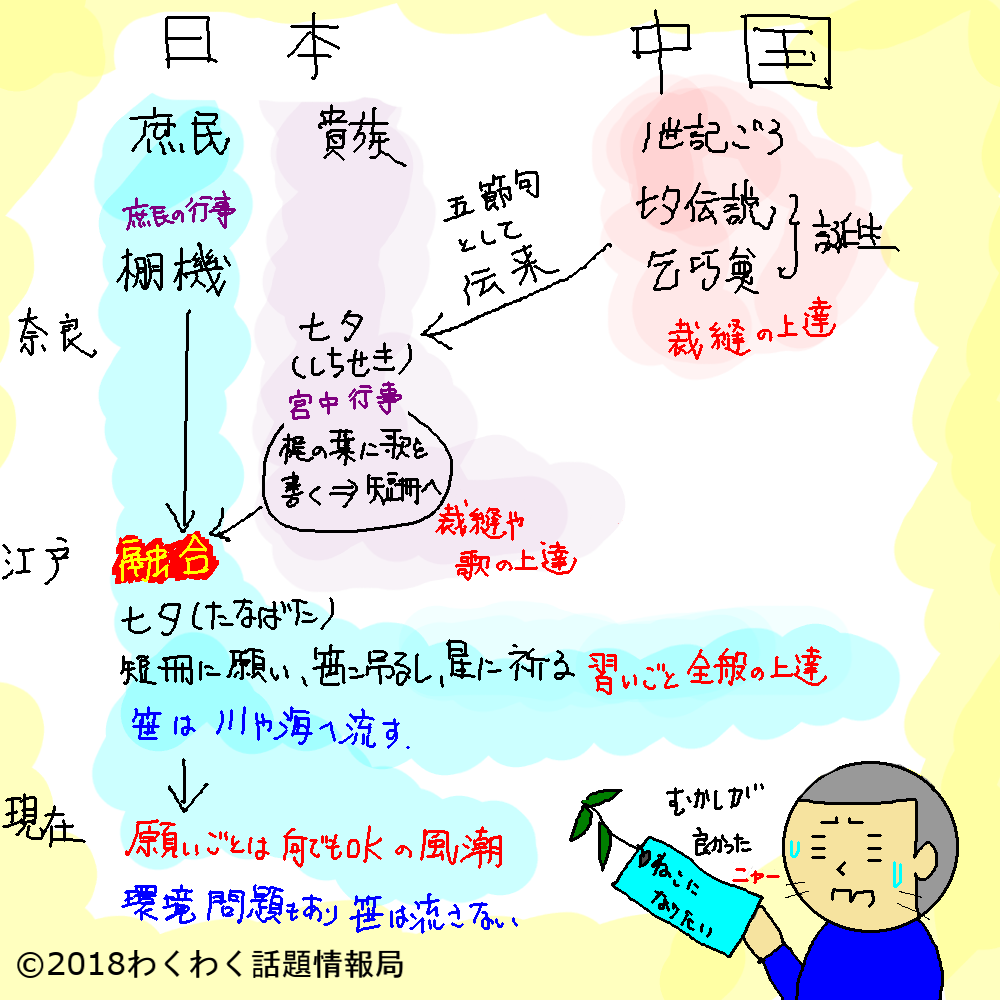

奈良時代、乞巧奠が(七夕伝説と一緒に)日本に伝わると“宮中の行事”として行われるようになります。それが「日本の七夕の原形」となります。その後、独自の形に変化するんです。

宮中の七夕では、織姫にあやかろうと5色の糸や金銀の針を飾って、裁縫の上達を願いました。また梶の葉に和歌をしたためて、歌の上達を願ったりもしました。

江戸時代になると、宮中で行われていた七夕が、庶民の間にも定着していきます。

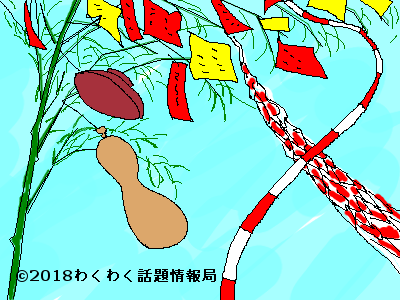

そして「短冊に願い事を書き、笹に吊るして、星にお祈りをする」現代と同じようなスタイルの七夕が江戸時代に確立されます。願い事も、裁縫のことだけでは無くなり、芸事や書道など習い事全般の上達を願うように変わっていきました。

![]() そして現代・・・

そして現代・・・

知人の書道教室で短冊を見せてもらうと…習い事の上達の要素は薄れて、何をお願いしてもOKな風潮です。世界平和、恋愛成就、おもちゃ欲しいetc…

- 日本の七夕は中国の乞巧奠がルーツ

- 織姫にあやかり習い事の上達を祈るため願い事をする

- 短冊は宮中行事での梶の葉が変化したもの

- 短冊を笹に吊るすのは神さまに願い事を見つけてもらい易くするため

3.棚機(たなばた)

みなさんは迷いもなく「七夕」を「たなばた」と読みますよね。でも…よくよく考えると変な読み方だと思いませんか?

ホントそうですよね…一体なぜ「七夕(たなばた)」と読むのでしょうか?

- 人日(じんじつ)の節句(1月7日)

- 上巳(じょうし)の節句(3月3日)

- 端午(たんご)の節句(5月5日)

- 七夕(しちせき)の節句(7月7日)

- 重陽(ちょうよう)の節句(9月9日)

ではなぜ「七夕(たなばた)」に変わったのでしょうか?それには日本に古来からある棚機(たなばた)という行事が関係しています。

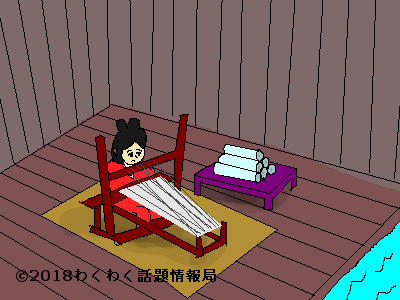

中国生まれの七夕の節句が伝わる以前から、日本では7月7日に別の行事を行っていました。それが棚機(たなばた)という行事です。

水辺の小屋で、棚機つ女(たなばたつめ)と呼ばれる女性が、機織りをして、織った布を捧げ、一晩を神さまと過ごします。そして翌朝、村の厄や穢れを神さまに持ち去ってもらうんです

織姫と彦星の七夕伝説と共通点が多いですね。

そうなんです。そのため七夕(しちせき)という宮中行事が、庶民の間へ広がっていくときに、棚機(たなばた)と混同する人も多く、七夕(しちせき)が七夕(たなばた)になったと言われているんです。

あとがき・・・

七夕の由来と意味をご紹介しました。

最後に…この記事の七夕の流れを一覧にしてみました。

七夕の由来や意味には諸説あるので、確実とは言えませんが、おおよそこのような流れかなぁ…と思います。是非、お子さまにもしっかりとその由来や意味を伝えてあげてね。

それじゃ、七夕を趣き深く過ごしましょうね…

記事:けいすけ