けいすけ

身近なところで咲く花が好き!そんな管理人の「けいすけ」です。今回ご紹介するのはこの花!

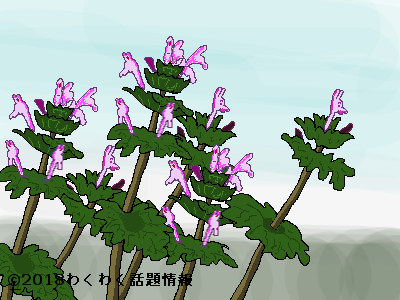

春になると田の畔(あぜ)や道端などで咲いています。小さい紫色の花をよく見ると、なんだかウサギさんのような姿をしているんですよ

今回はそんな可愛いいホトケノザの花言葉をご紹介します。実はホトケノザには…

仏の教えのような花言葉が付いているんです!

この記事を読めば、ホトケノザの花言葉とその「由来」や「意味」を知ることができます。

またホトケノザとの関係がとっても深い「コオニタビラコの花言葉」も取り上げますね。そのほか「花情報」や「名前の由来」もご紹介するのでお楽しみに。

けいすけ

ホトケノザとコオニタビラコって、どんな関係なんやろね?ここからは先生とお芝居ふうにお伝えします。

スポンサーリンク

ホトケノザの花言葉

![]() それでは早速、ホトケノザの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…

それでは早速、ホトケノザの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…

けいすけ

むむむ・・・なんだか尊いメッセージに思えますね。どうしてこの花言葉が付いたのですか?

花言葉の由来にはホトケノザ(仏の座)という名前が関係します。

ホトケノザの葉は半円形

それが茎に対して2枚

そして…茎の上部になると、葉に枝は無く、2枚の葉が茎を囲むように生えるんです。

その姿が仏さまの座る蓮華座(れんげざ)のように見えるため、この植物はホトケノザ(仏の座)と呼ばれるようになったんです。

そして、花言葉にもまた仏の教えを連想させるような「輝くこころ、調和」が付いたワケなんです。

けいすけ

なんともありがたい花言葉なのですね。

ホトケノザと聞くと、春の七草を思い浮べる人も多いですよね。あの七草がゆにして食べるやつ。

ここまでご紹介してきたホトケノザ(シソ科オドリコソウ属)って、春の七草のひとつに数えられるホトケノザ(キク科コオニタビラコ属)とはまったく別属の植物なんです。ややこし。

そして・・・春の七草のホトケノザ(キク科コオニタビラコ属)は本当の名前をコオニタビラコ(小鬼田平子)と言うんです。

コオニタビラコの花言葉

それでは・・・コオニタビラコの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…

![]() ちなみに・・・

ちなみに・・・

これは花言葉ではありませんが、春の七草のホトケノザには別の意味もあるんです。それは…

「仏の安座」

「仏の安座」

春の七草のひとつホトケノザは、七草粥にして食べる野草でもありますよね。七草にはそれぞれ意味があってホトケノザには心を静めてゆったりと腰を据えましょう…そんな願いが込められているんです。

スポンサーリンク

ホトケノザの花情報

ここではホトケノザの花言葉をより身近に感じていただけるようにホトケノザの花情報を2つご紹介します。

- ホトケノザの花情報

- ホトケノザの名前の由来

それでは順番にどうぞ!

ホトケノザの花情報

分 類= シソ科オドリコソウ属

学 名= Lumium amplexicaule

英 名= Henbit、Hnbit deadnettle

和 名= ホトケノザ(仏の座)

別 名= サンガイグサ(三階草)

原産地 = ユーラシア大陸、アフリカ大陸

色 = 紅紫

名古屋市、近所の畑にて

やっぱりウサギさんみたいだわ

学 名= Lumium amplexicaule

英 名= Henbit、Hnbit deadnettle

和 名= ホトケノザ(仏の座)

別 名= サンガイグサ(三階草)

原産地 = ユーラシア大陸、アフリカ大陸

色 = 紅紫

名古屋市、近所の畑にて

やっぱりウサギさんみたいだわ

花は3月から5月頃まで咲くので、公園などで可愛い姿を探してみてね。

スポンサーリンク

ホトケノザの名前の由来

学名はLumium amplexicauleです。Lumiumとはギリシャ語で喉(Laipos)の意味をもちます。

けいすけ

たしかに・・・

似ているかも。

似ているかも。

和名のホトケノザ(仏の座)とは、繰り返しになりますが、葉っぱを仏さまの蓮華座(れんげざ)に見立てて付きました。

別名のサンガイグサ(三階草)とは、葉が段々に生えることが由来となっています。

確かに、葉っぱが三階建てのようですね。

あとがき・・・

ホトケノザの花言葉をご紹介しました。

それでは最後にもう一度、ホトケノザの花言葉を繰り返しご紹介しますね。

-ホトケノザ(仏の座)の花言葉-

輝くこころ

輝くこころ

調和

調和

-コオニタビラコ(小鬼田平子)の花言葉-

仲間と共に

仲間と共に

想い

想い

-コオニタビラコ(小鬼田平子)の花言葉-

けいすけ

複数の花をごっちゃに紹介してしまったので、少し分かりにくかったかな?どちらも素敵な花なので身近なところで探してみてね。

記事:けいすけ

広告