7月7日は・・・![]() 七夕

七夕 ![]() です。

です。

七夕と言えばやはり織姫と彦星の「七夕伝説」が有名ですよね。

そのルーツは中国にあるといわれる「七夕伝説」ですが、日本における発祥の地とは果たして何処なのでしょうか?

そんな私が、日本への七夕伝来の歴史をご紹介しますね。読んでいただけたら7月7日の七夕をより趣き深く過ごしてもらえると思います。イラストをたくさん使って楽しくお伝えしますので是非ご覧ください。

Contents

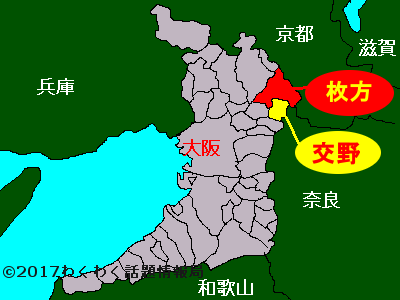

日本の七夕発祥の地は?

日本の七夕発祥地について、私は子供の頃からこんな風に聞いていました。それは…

日本における発祥地は・・・

どう読むかご存知でしょうか![]()

「枚方=ひらかた」、「交野=かたの」と読みます、この機会に是非とも覚えてくださいね。

ところで・・・

やはり、そう思いますよね。

ちなみに名古屋市出身の私の奥さんに発祥地の話をしたら「![]() そんなこと言っているのはあなただけよ!」と一蹴されてしまいました

そんなこと言っているのはあなただけよ!」と一蹴されてしまいました![]() グヌヌ

グヌヌ

発祥の地だとする根拠は?

![]() 枚方と交野が日本の七夕発祥の地だとする根拠を2つご紹介します。

枚方と交野が日本の七夕発祥の地だとする根拠を2つご紹介します。

根拠その1 ゆかりの名前

枚方市~交野市には七夕の伝説にゆかりのある名前が付いた場所が多数存在します。

天野川をはさんで機物神社(織姫)と牽牛石(彦星)、その中間に二人が落ち合う逢合橋があります。そして川の下流には鵲橋と…まるで夜空の「夏の大三角」を大地に散りばめたようです。

このほかにも枚方~交野には星に関係する地名が数多く残っています。

これだけだとチョット弱いので![]() 次に行きますよ~

次に行きますよ~

根拠その2 古典文学に登場する

【現代訳】狩りにきて暗くなってしまった。今宵は七夕姫(織姫)の家に宿を借りよう、私は天の川の河原に来ているのだから。

「伊勢物語」に登場する在原業平(ありわらのなりひら)の歌です。平安時代、枚方~交野あたりは交野ケ原(かたのがはら)と呼ばれ風光明媚な貴族たちの狩猟地でした。在原業平は惟喬(これたか)親王の狩りに同行し、その後天野川の河原で行われた酒宴で、惟喬親王に促されてこの歌を詠みました。

惟喬親王が返歌できずに困っていると、それを見た紀有常(きのありつね)が返歌をします…

【現代訳】(織姫は)一年に一度だけやってくる人(彦星)を待つ身だから、宿は貸してもらえないだろう。

伊勢物語をみると、平安貴族たちにとって「交野ケ原=七夕伝説の地」との認識が伺えますよね。平安時代には既に交野ケ原(現、枚方~交野)に七夕伝説が強く根付いていることが分かります。

七夕の伝説 伝来の歴史

では・・・交野ケ原(枚方~交野)に七夕の伝説はどのように根付いていったのでしょうか?歴史を辿ってみましょう。

天野川は甘野川だった

交野ケ原を流れる天野川ですが、もともとは天(てん)の川ではありませんでした。平安時代より昔の、弥生時代ころには甘野川(あまのがわ)と呼ばれていました。

交野ケ原は、肥沃な低湿地帯で収穫されるお米が甘くて美味しかったため、かつては甘野(あまの)と呼ばれていました。そして甘野を流れる川だから甘野川だったんです。

785年、桓武天皇が郊祀(こうし)を交野ケ原で行ったのを機に、この地には多くの貴族たちが訪れるようになります。※郊祀とは星を祀る祭事です

貴族たちは、発音が同じである甘野川を、天体の“天の川”に見立てて、七夕に関する歌をたくさん詠みました。そのためいつしか「天野川」という名前が定着したんです。

ところで・・・

平安貴族たちによって交野ケ原に伝えられたと言われる七夕伝説ですが……実は

渡来人が七夕の伝説を伝えた?

日本は古代から高度な知識や技術を持った人々を、中国大陸や朝鮮半島から迎えていました。その渡来人たちが、貴族たちが伝えるよりずっと昔に、七夕の伝説を交野ケ原に伝えていたという説なんです。

その可能性が高い“ふたつの一族”をご紹介しますね。

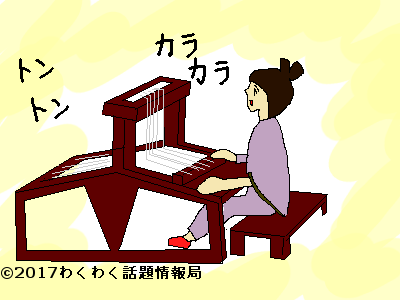

1.機織りの一族

古墳時代に大陸から渡ってきた機織り(はたおり)の技術を持った一族が、交野の山麓に集落を作っていました。彼らは“壬申の乱”で手柄を上げ交野忌寸(かたのいみき)の姓を与えられます。

機物神社(はたものじんじゃ)は彼らの先祖を祀ったことが始まりだと言われています。神社には現在4人の神さまが祀られていますが、そのうちの一人が織姫こと天棚機比売大神(あめのたなばたひめのおおかみ)です。

織姫さま

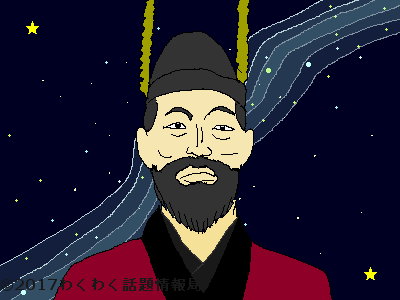

2.百済の王族

百済の滅亡(660年)をきっかけに日本に逃れてきた百済の王族です。日本に帰化した彼らは天皇の命を受け、陸奥国で陸奥守の任務に当たっていましたが、あることをきっかけに出世をして河内守に任命され交野ケ原に住むようになりました。

百済王敬福

河内守任命後、彼らは現在の枚方市の中宮(北極星を指す言葉でしたよね)に居を構えました。そして桓武天皇が初めて郊祀(こうし)を行ったときに最大限のバックアップをしました。

ところで・・・出世後も彼らは数代に渡り陸奥守を務めたそうです。陸奥の辺りは現在仙台の「七夕まつり」や青森の「ねぶたまつり(七夕の変形だといわれています)」で有名ですよね…偶然かも知れませんが、プンプンと匂いますねぇ~

七夕伝説ゆかりの場所

それでは最後に枚方~交野にある七夕にゆかりのある場所を巡ってみましょう。私にとっては馴染みのある場所ばかりです…なんといっても地元ですからね![]()

機物神社(はたものじんじゃ)

もともとは機織り一族の先祖を祀った神社でしたが、現在では織姫を祀る神社として有名です。創建は5世紀頃と考えられています。

毎年7月6日、7月7日には七夕祭りが盛大に行われています。

【最寄駅】JR学研都市線の「津田駅」から約1km

牽牛石(けんぎゅうせき)

機物神社から天野川を挟んで対岸の枚方市にある約2mの岩です。この岩には彦星の魂が宿るらしい…![]() ウーン…確かに牛のように見えます。

ウーン…確かに牛のように見えます。

2007年に開催された「七夕サミット」に合わせて観音寺公園内に牽牛像も造られましたが、ひっそり寂しく立っていました…全国に認知されるよう頑張らねばいけません。

【最寄駅】京阪バス「新香里」から約200m

逢合橋(あいあいばし)

機物神社の織姫と牽牛石の彦星が、7月7日に落ち合うことになる橋です。今では車がビュンビュン通り過ぎる橋となっています。

こちらも7月6日、7月7日には飾り付けや電飾がされています。

【最寄駅】京阪交野線「交野駅」から約500m

鵲橋(かささぎばし)

伝説では、7月7日に雨が降ると、増水した天の川にかささぎが橋を架けて二人を会わせるそうです。現在は近代的な橋になっていますが、江戸時代にはすでに同名の橋が架かっていたそうです。この橋ともう一つ上流にある天津橋はなかなか風情があり楽しめます。

【最寄駅】京阪本線「枚方市」から約400m

枚方市のプロモーション動画で「かささぎ橋」で「織姫」と「彦星」の再会のシーンが再現されています。可愛らしい動画ですので是非ご覧ください。

あとがき・・・

七夕の日本発祥の地についてご紹介しました。

今から1000年以上も昔に、織姫と彦星に思いを馳せていた人々が、枚方~交野辺りにいたんだなぁ…と考えると非常に感慨深いですね。

現在は名古屋市に住んでいるため、枚方市や機物神社の七夕まつりに参加することはできませんが、記事を書くことにより盛り上げていきたいと思います。

記事:けいすけ